ヒット曲

- 手のひらを太陽に

- 見上げてごらん夜の星を

- いい湯だな

- 恋の季節

- 夜明けのうた

- 希望

- 世界は二人のために

- いいじゃないの幸せならば

- ベッドで煙草を吸わないで

- 筑波山麓合唱団

- 夜明けのスキャット

1930年1月20日-1992年5月11日

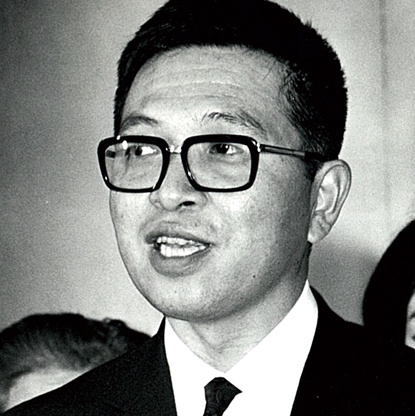

鎌倉アカデミア、舞台芸術学院を卒業後、働きながら演劇や作曲に励む。芥川也寸志に師事し本格的に作曲活動を始める。朝日放送ホームソングコンクールで入賞し、三木鶏郎の冗談工房に参加。冗談工房で出会った野坂昭如と独立し5年間で500曲近いCMソングを世に出した。その後、歌謡界でヒットを連発する傍ら、永六輔から誘われミュージカル「見上げてごらん夜の星を」を制作。以降、生涯100本以上のミュージカルを作り続ける。1976年、ミュージカル「見上げてごらん夜の星を」で出会った「やなせたかし」とミュージカル「怪傑アンパンマン」を制作。翌年1977年にミュージカル集団いせたくやフォーリーズを結成(現・イッセフォーリーズ)、1988年にはミュージカル「歌麿」のアメリカ公演が実現した。

曲

作曲したミュージカル/本

1930年1月20日 日暮里生まれ

芝居好きの両親の影響で、たくやは幼い頃から東京宝塚劇場や歌舞伎座に通う。一家は五軒長屋で8人暮らし。家にはポータブル蓄音機と母が集めたレコードが豊富に揃っていて、こうした幼児体験が作曲家いせたくやを形成する素地になった。

仙台陸軍幼年学校へ

1942年4月、東京都府立第五中学校(現・小石川高校)へ入学。しかし、幼い頃から軍人に憧れていたこともあり、14歳の時に仙台陸軍幼年学校への転属を志願。そこでは学科や体育のほかに軍事教練や軍歌の練習などが行われていたが、軍歌のメロディが苦手であった。しかし、クラシックのレコードを聴き、作曲やピアノ練習をする時間になると、その才能は俄然、周囲の注目を集めることになった。

終戦、鎌倉アカデミアへ

終戦を迎え、第五中学校に復学。学校で演劇部に身を置いたことから芝居への興味が沸き出し、鎌倉アカデミア演劇科への入学。先輩や同期に劇作家の津上忠、作家の山口瞳、俳優の高松英郎や映画監督の岩内克己、タレントの前田武彦らがいた。なかでも同期の前田とは馬が合い、常に行動を共にするようになる。前田の影響で、いせもジャズに魅せられ、ジャズや演劇への関心が高まり、遂には前田の提案によって劇団小熊座を創設。いせが脚本と演出を兼任し、前田が主演。こうした演劇活動の合間に、様々な映画やそのシナリオ、書物などから多くを学んだ。そんな中、田谷力三や藤原義江によるオペレッタとの出会いで衝撃を受ける。あまりの感動から同じ舞台を繰り返し観て、メロディを記憶するといった日々を過ごすようになる。同様にジャズの曲集をハーモニカで吹く練習も怠らず、紙にピアノの鍵盤を描き、それを本物に見立ててバイエルを練習したという。

中央演劇学校・舞台芸術学院へ

1948年には心機一転、中央演劇学校・舞台芸術学院へ入学。声楽や体操、ダンス、発声法に発声楽、滑舌法やアコーディオン演奏の技術を習得。この頃の芸名が、いせたくや。これは昔から“タクちゃん”と呼ばれていたことに由来するらしい。

演劇集団劇座、喜劇座を結成

舞台芸術学院を卒業後、瓜生正美、石岡三郎ら仲間とともに演劇集団劇座を結成、劇の合間やレッスンなどが終わると、一人アコーディオンを抱えて舞台に上がり、ロシアやアメリカの民謡などを演奏して観客に歌を教えるようになった。そんなある日、子供や老人らの観客が必死に歌おうとしているが、なかなか思うように歌えずにいる様子を見て、この人たちが歌いたいのは日本語で歌える日本の歌なのだと気付く。この時の想いが新劇団、喜劇座の結成へ繋がる。

運転手をしながら作曲

22歳、生活費を稼ぐために選んだ職業がタクシー運転手。しかし事故やトラブルなどの理由で転職、次に選んだのが、運転中にラジオで音楽を聴いたり、休憩時間にアコーディオンを弾いたり、自分のペースで仕事や音楽の時間を作ることが出来るという理由からトラックの運転手。この頃、トラックの荷台の上で、アコーディオンを弾く、いせの姿を永六輔が目撃したと後日語っている。そして独学で作曲と管弦楽法を学び、帰宅してからはピアノの練習と作曲に全神経を集中させたという。また、うたごえ運動へ参加するようになったのもこの頃である。

作曲コンクールに応募、入選

昼は運転手、夜は合唱団員という生活が続くなか、ワルシャワ青年平和祭の作曲コンクールに応募、日本の国内予選に入選。審査員だった芥川也寸志に「いせたくやは、メロディを作る才能がある」と評されて弟子入りを志願するが、弟子をとらないという芥川に懇願し、遂には「音楽のこととピアノのことは小林秀雄氏に習いなさい。でも、時々なら遊びに来ていいよ」と言わしめる。

冗談工房へ

27歳。朝日放送(ABC)のホームソングコンクールに応募した「ぶどう」が入賞。審査員のひとり三木鶏郎から、電報で仕事の誘いを受け、三木が主宰する冗談工房入りを決意する。主に音楽工房で音楽の仕事に従事し、ラジオ番組「トリローサンドイッチ」の挿入歌やCMソングを作曲した。

野坂昭如と国際芸術協会設立

冗談工房では、盟友、野坂昭如との運命的な出会いがあり、名コンビぶりを発揮。やがて、三木鶏郎に内緒でCMソングのアルバイトを始めるようになる。しかし、1959年5月頃、悪事がバレてすぐさま解雇。ふたりは同じく冗談工房出身の杉本銀吉を誘って国際芸術協会という名前の制作会社を設立する。国際芸術協会は5年間で500曲近いCMソングを世に送り出した末に解散。

初めてミュージカルを制作

永六輔からオリジナルミュージカル「見上げてごらん夜の星を」の制作を持ち掛けられ、大阪にて初演。初演のキャストは宮地晴子、田代みどり、伊東素通とリリオ・リズム・エアーズ。このとき、美術で携わっていた、やなせたかしと出会う。そして、ミュージカルが終わったあとに、客席から観客が歌いながら帰る姿に感動し、以降、日本のオリジナルミュージカル創りに生涯を捧げる。

いせミュージックオフィス設立

32歳、自身の会社の有限会社いせミュージックオフィス(現・株式会社オールスタッフ)を設立。

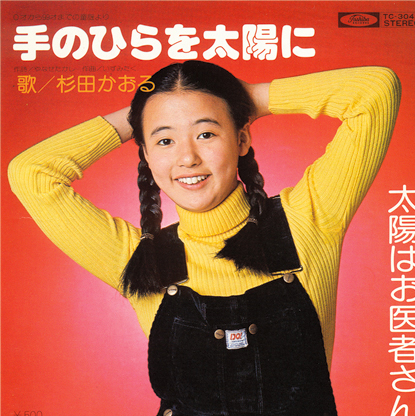

見上げてごらん夜の星をがヒット

1960年に初めてつくったミュージカル「見上げてごらん夜の星を」を坂本九で再演しテーマ曲をレコード化して大ヒット。日本レコード大賞の作曲賞を受賞した。また、やなせたかしと組んで「手のひらを太陽に」をつくり、後年までも歌い継がれる曲となった。(画像は後年発売された杉田かおるが歌うレコード)

夜明けのうたがヒット

元は1962年のテレビミュージカル「霧淡く」のテーマ曲で、その後、歌詞がつけられ坂本九主演のドラマ「ぼうや」の中で歌われた。1964年に岸洋子が、いせが音楽監督をつとめたリサイタルに出演した際に、急きょ歌うことになり、レコード化されヒットした。第6回日本レコード大賞、歌唱賞受賞。「明治チョコレート」がA.C.C.銀賞受賞。

おしゃべりな真珠

1965年、「おしゃべりな真珠」が、日本レコード大賞作詞賞を受賞。「明治ピッコロチョコレート」がA.C.C金賞受賞。いせたくやミュージックオフィスとオールスタッフプロダクションを合併して株式会社オールスタッフプロダクションとなる。

アルバム「にほんのうた」

1966年、アルバム「にほんのうた」が日本レコード大賞の企画賞を受賞。このアルバムは1965年に企画され、永六輔といせたくやが日本の名所にちなんだ曲を4年間でアルバム4枚分を作るというもの。ふたりは日本各地を周り、にほんという素材を探し続けた。「明治チョコボール」A.C.C.グランプリ、「明治アルファチョコ」がA.C.C.金賞、「ソニーテープレコーダー」がA.C.C.銀賞、「アイデアル洋傘骨」がA.C.C.金賞ほか多数受賞。

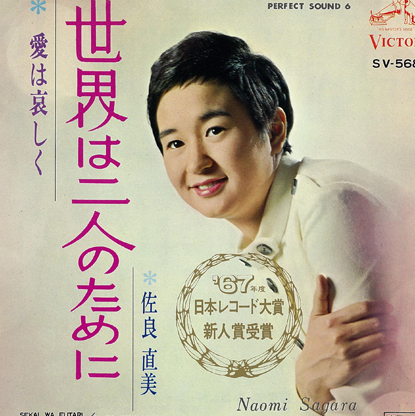

世界は二人のために

1967年、佐良直美が歌う「世界は二人のために」で日本レコード大賞新人賞を受賞。当初は明治製菓(現明治)AlfaチョコレートのCMソングとして書かれたもの。A.C.C.金賞「明治ロンドチョコレート」、A.C.C.音楽賞「明治ロンドチョコレート」、A.C.C.シンキングCM賞「赤玉ポートワイン」ほか多数受賞。

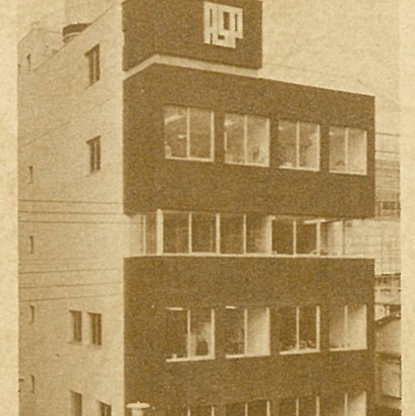

恋の季節

1968年、ピンキーとキラーズのデビュー曲「恋の季節」で日本レコード大賞の作曲賞、新人賞を受賞。西麻布に自社ビルを建てる。通称三角ビル。社名を変更して株式会社イセエンタープライズとなり、新規に株式会社オールスタッフプロダクションを設立。

いいじゃないの幸せならば

1969年、佐良直美が歌う「いいじゃないの幸せならば」が第11回日本レコード大賞の大賞を受賞。また、デューク・エイセスの「にほんのうた」が同特別賞、由紀さおりの「夜明けのスキャット」が同歌唱賞を受賞。「夜明けのスキャット」はもともとTBSラジオ「夜のバラード」のテーマ曲で、ハミング部分のみ1コーラスだけだった。ギリシャ「第2回オリンピアード」最優秀歌唱賞を所属の由紀さおりが受賞。

アルバム「十二人の女」

1970年、佐良直美のアルバム「十二人の女」が芸術祭賞を受賞。1971年、淡谷のり子のアルバム「昔一人の歌い手がいた」が日本レコード大賞特別賞を受賞。

新フォンテーヌビルが完成

12月、六本木に地上6階、地下3階の新フォンテーヌビルが完成。

アトリエフォンテーヌ、オープン

フォンテーヌビル地下のアトリエフォンテーヌがオープン。こけら落としは東京キッドブラザースの「ザ・シティー」。

イセ・ミュージック・アカデミー開校

歌手、ミュージカル俳優を養成するための学校、イセ・ミュージック・アカデミーをフォンテーヌビルに開校。

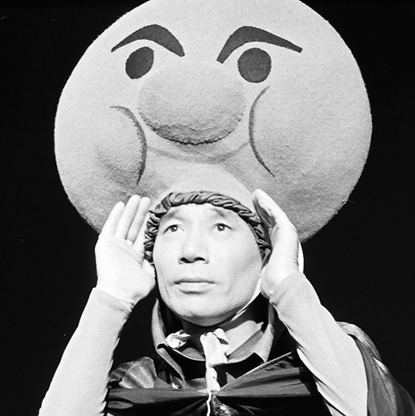

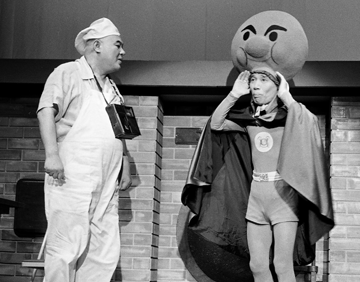

ミュージカル「怪傑アンパンマン」

やなせたかしさんと、ミュージカル「怪傑アンパンマン」をアトリエフォンテーヌにて上演。脚本・美術はやなせたかし、演出はキノ・トール。出演は海野かつを、古谷徹、田中淳一。近所のパン屋に依頼しアンパンマン顔のパンを作ってもらい、いせたくや自ら劇場の入口でパンを販売した。

劇団フォーリーズ旗揚げ

イセ・ミュージック・アカデミーの出身者らを中心に、ミュージカルを専門に上演する劇団、いせたくやフォーリーズ(現・イッセフォーリーズ)を旗揚げ。旗揚げ公演はミュージカル「悪魔になってみませんか」。

会社合併

株式会社イセエンタープライズと株式会社オールスタッフプロダクションを合併。株式会社イセエンタープライズとなる。

芸術祭賞・優秀賞受賞

ミュージカル「洪水の前」が昭和57年度芸術祭賞・優秀賞を受賞。

芸術祭賞、紀伊國屋演劇賞受賞

ミュージカル「歌麿」が昭和60年度芸術祭賞を受賞。「洪水の前」「歌麿」など永年にわたる創作ミュージカルの制作、作曲の成果として紀伊國屋演劇賞特別賞を受賞。株式会社イセエンタープライズは、社名変更して株式会社オールスタッフとなる。

アメリカ公演

ミュージカル「歌麿」が全米6都市16回公演を行う。

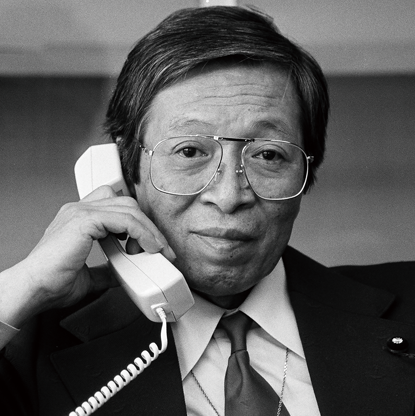

いせたくや、参議院議員になる

参議院に繰り上げ当選。

いせたくや死去

5月11日いせたくや死去。通夜13日、密葬14日アトリエフォンテーヌ。本葬6月5日増上寺会館。雑司が谷霊園に眠る。享年62。絶筆となったのはミュージカル「それいけ!アンパンマン アンパンマンと勇気の花」の挿入歌「すすめ!アンパンマン号」。

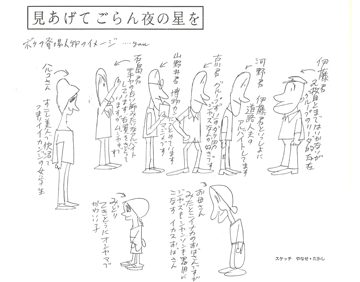

July 20, 1960

フェスティバルホール(大阪)

永六輔から依頼され、いせたくやが初めてつくったミュージカル。リリオ・リズム・エアーズヴァラエティショウの中の第3部として上演された。この時、美術を担当していたやなせたかしと出会う。出演は伊東素道とリリオ・リズム・エアーズ、橘かをる、宮地晴子、田代みどり。《あらすじ》話は小さな町の小さなある定時制高校が舞台ーー。この学校には太陽の下で働き、星空の下で学ぶ、五人の仲間がいる。昼は土建屋に勤める伊藤。図書館の歴史の本の係りの河野。そしてテキ屋を商売にする石島などだ。ある日、伊藤の机のなかに女性からの一通の手紙が舞いこむ。彼女は昼間、伊藤の机に坐って勉強しているのだ。 この手紙と女性をめぐって、五人の仲間が入りみだれ、話しはユーモラスに展開してゆく。五人の夜学生と共通のガールフレンドは、サイクリングにいったり、一緒に勉強したりするが、その中から、ナゼ勉強するのか? ナゼ働くのか? といったテーマを追求しながら場面は発展していく。

作・演出 永六輔

美術 やなせたかし

振付 竹部董

July 20, 1976

アトリエフォンテーヌ

いせたくやが自分たちで子どものためのミュージカルをつくろうと、やなせたかしに相談して作ったミュージカル。出演は海野かつを、田中淳一、西沢由郎、宮島美智子、古谷徹ほか。《あらすじ》マンガ家のヤルセは、女性記者のミルカに連載マンガをたのまれました。ハラペコのヤルセは、ミルカがくれたアンパンを食べて「そうだ、アンパンマンだ!」とマンガを思いつきます。そのマンガとは……。パン作りの名人ジャムおじさん。おいしいパンは生きているパンを作ること。ジャムおじさんは心をパンの中に入れて焼きます。するとアンパンマンが登場!「パンパパ」とジャムおじさんのことをアンパンマンは呼んでいます。無人島にはひもじい人のギリギリ博士がアンパンマンを呼んでいました。するとギリギリ博士のところへゴリラが出てきてギリギリ博士を食べようとしますが……。

作・脚本・美術 やなせたかし

演出 キノ・トール

振付 竹部董

April 24, 1985

アトリエフォンテーヌ

1972年の菊田一夫版ミュージカル「歌麿」を元に、藤田敏雄が脚本・演出を手掛け、1988年には全米公演も行った、いせたくやミュージカルの代表作のひとつ。《あらすじ》18世紀末、商人が次第に勢力を握り、封建制が揺るぎ始めた頃、各地で重税に耐えかねた農民たちの一揆、打ちこわしが頻発し、江戸のさかり場・両国にも、虚無と退廃が渦巻いていた。その両国の町を我が物顔で練り歩く若き芸術家たち。狂歌・戯作で有名な四方赤良(よもの・あから、大田南畝の狂名)、戯作者の恋川春町、朋誠堂喜三二(平沢常富の筆名)、宿屋飯盛(やどやの・めしもり、石川雅望の狂名)の前に一人の若者が放り出された。まだ駆け出しの浮世絵師・喜多川歌麿である。難波屋という水茶屋の娘「おきた」の中に、自分の求めていた女を見出し、絵に描こうとして断られたのだが、四人の計らいで、おきたの絵を描く事になり、その縁で蔦屋重三郎、通称=蔦重とも巡り会う。二人は意気投合。おきたの絵も飛ぶように売れた。歌麿は得意絶頂。吉原の扇屋で四人の友と、花魁をはべらせての遊興三昧。しかし酒におぼれながらの悪ふざけの中で、おきたとの仲はもつれてしまう。時代は足早に移り、暗い影が彼ら若き芸術家たちを覆う。田沼意次が失脚、代わって老中に座った松平定信の寛政の改革によって、赤良は大坂に逃げ、喜三二は筆を折り、飯盛は江戸を追われ、春町は毒を飲まされた。謎の絵師・写楽に命運を賭けた蔦重もこの世を去る。一人、歌麿は孤独を噛みしめていた。予感は的中した。この時代の荒波の仲で、今、歌麿にしか描けない絵を描こうと、彼は立ち上がるが、時代は彼に手鎖をかけるのだった。

作・作詞・演出 藤田敏雄

美術 朝倉 摂

振付 坂上道之助、尾上菊紫郎